«В Россию не вернусь, в Иране спокойней»

Потомок эмигрировавшей в Тегеран семьи белого офицера рассказал «Шторму» о том, как он стал старостой православного храма

Оказаться в Тегеране по время православного праздника Пасхи было очень необычно. Будто находишься в космосе и понимаешь, что все твои близкие на другой планете. Хотя приятно удивляешься, когда на улицах столицы Ирана замечаешь большие праздничные декорации в виде пасхальных яиц. Так власти показывают свое толерантное отношение к христианам. Знак уважения особенно ценен, когда узнаешь, что в Тегеране проживают около 9 млн человек, но православные не составляют и одного процента. На весь город всего три христианских храма: Русской православной церкви – Свято-Николаевский собор, Армянской апостольской церкви и Ассирийской церкви.

Хотя до 1917 года в Тегеране функционировало около 50 только православных церквей, к нашему времени практически все они были закрыты и разрушены. Что при доминирующей роли ислама в стране и небольшого количества прихожан вполне объяснимо. В наши дни у Свято-Николаевского собора нет своего батюшки, точнее, он служит сразу на две страны Ближнего Востока — Иран и Объединенные Арабские Эмираты, где он проводит гораздо больше времени.

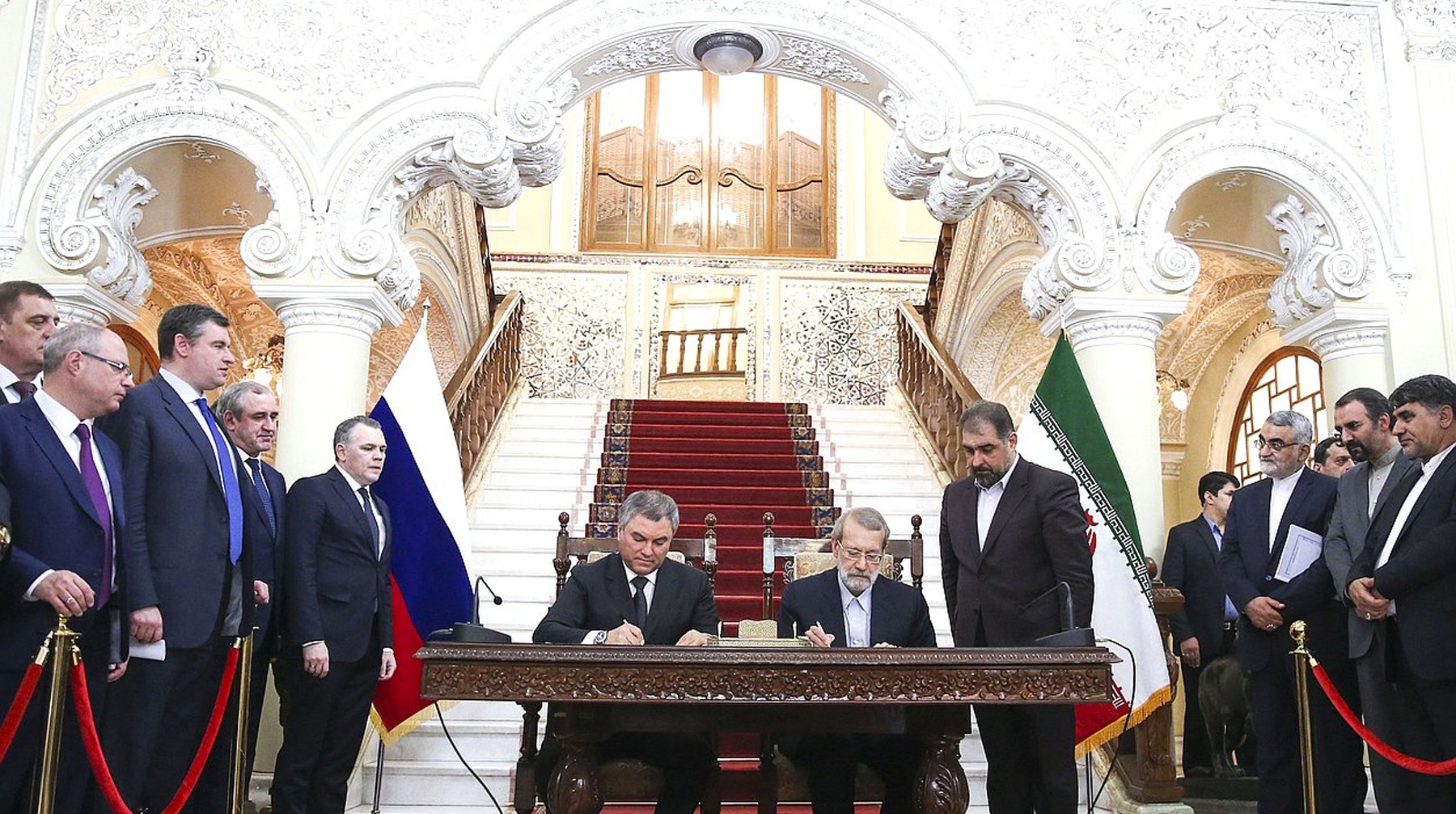

Но в ночь на 8 апреля пасхальная служба в иранском православном соборе все-таки состоялась, и не только благодаря визиту делегации Госдумы из Москвы, но и работе старосты храма, потомка русских эмигрантов, поселившихся в Тегеране после 1917 года, Эммануила Ширани. О том, как ему живется с русскими корнями в мусульманской стране, он рассказал в интервью корреспонденту «Шторма» Наталье Башлыковой.

– Эммануил, когда ваши предки приехали в Тегеран?

– Это было после революции, в 1921 году. Сюда из Санкт-Петербурга приехали моя бабушка и моя мама. Дедушку и других взрослых мужчин в семье расстреляли, потому что они служили в белой армии. Его фамилия была Дядин. После расстрелов бабушка и мама решили, что оставаться в послереволюционной России небезопасно. Тогда все эмигранты ехали сначала в Иран, а потом отсюда — в Европу, во Францию. Но судьба оставила моих близких, как и некоторых других русских, в Тегеране. Такое решение приняла моя бабушка, которая сама была очень строгих правил. Тут выросла моя мама, она вышла замуж за иранца. Я его никогда не видел, потому что был маленький, когда он умер.

– Но вы выбрали православную, а не мусульманскую веру…

– Я был крещен еще в раннем детстве, когда мне было шесть месяцев. Это было в Свято-Николаевском соборе, при котором я вырос. Еще маленьким я помогал священникам, а потом стал старостой храма.

– Когда вы в первый раз узнали, что ваша семья из России?

– Очень много о стране, о том, как там жили до революции, мне рассказывала бабушка. По ее словам, это была совершенно другая Россия, и она отличалась о той, что я потом увидел собственными глазами. Она рассказывала о более нежной, доброй стране. Даже у нас русские эмигранты, которые жили в Иране, общались друг с другом по-другому. Более уважительно и вежливо. Они не дерзили — не хамили, если так можно сказать. Они были более открытые, откровенные, душевные...

Когда я впервые приехал в Россию в 1995 году, то увидел совершенно другую страну, сильно отличающуюся от рассказов. Хотя, конечно, первым городом, который я увидел, была Москва. Может, это она меня так разочаровала, поэтому в следующий раз я поехал в Санкт-Петербург, и такого негативного впечатления от этого города у меня не было. Люди, которые там живут, очень сильно отличаются от москвичей.

– Вы пытались найти родственников?

– Я искал и хотел увидеть то, о чем мне всегда рассказывала бабушка. Это были разговоры о городе, о доме, в котором они жили, о дедушке… Второй раз я оказался в России в 2001 году и сразу поехал в Санкт-Петербург, и в этот раз нашел то, что искал. Я увидел своими глазами места, которые вспоминала бабушка. Храм, в который они ходили, улицу, на которой когда-то стоял наш дом…

– Они были дворяне?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Отец моей бабушки был полковником белой армии, а ее муж — лейтенантом.

– Что ваша бабушка говорила о революции в России?

– Они были очень преданы царю. Конечно, они оценивали ее негативно. Бабушка считала, что революция не пойдет на пользу России. И мне кажется, что сегодня сами русские тоже это понимают, потому что революция никогда и нигде не идет на пользу, неся с собой разрушение, хаос и даже смерть.

– Вы практически без акцента говорите по-русски, но в вашей школе, очевидно, преподавали персидский язык?

– Нет, я учился в американской школе. В Иране не было русских школ, потому что отношения с СССР в то время были напряженные. На все контакты с советскими гражданами у нас очень строго смотрели, потому что иранская власть отрицательно относилась к коммунистам. Русские всегда были тут под наблюдением. Но тогда в Тегеране хорошими считались американские и английские школы. Опять же, когда я пошел в школу, другого языка, кроме русского, я не знал. Причем это был не тот язык, на котором мы говорим с вами сейчас, а язык дореволюционной России.

Когда я впервые столкнулся с современным языком, то многих слов не понимал, потому что была очень сильная разница в произношении. Я столкнулся даже с тем, что не понимал русских, которые стали приезжать в Иран после разрушения СССР. Потом мне пришлось потратить значительное время на адаптацию и изучение новых слов. Даже сейчас некоторые слова я не понимаю.

– А было ли все-таки то, что вам больше всего понравилось в России?

– Это красивая земля, это невозможно не увидеть. Конечно, не всегда жизнь одинаковая, все меняется, судьба то поднимает Россию, то опускает, но русский народ очень сильный, он много пережил. Поэтому, что бы ни случилось, Россия останется.

– Вы сами выбрали профессию церковнослужителя?

– Так сложилось, потому что я в этом храме с детства. Церковь была общиной для всех русских людей, которые через нее могли друг друга находить. Особенно во времена СССР, в посольство которого нам, как гражданам Ирана, было запрещено ходить. Но сам себя я считаю иранцем, и очень горжусь этим. За эту Родину я даже воевал во время ирано-иракской войны (Велась с 1980-го по 1988 год. – Прим. «Шторма»).

– А переехать жить в Россию вы не хотели бы?

– Никогда. Я доволен своей нынешней жизнью, мне тут спокойно.

– Вы наверняка следите за международной ситуацией вокруг нашей страны, санкциями, которые применили к России и Ирану. Что вы по этому поводу думаете?

– Я не интересуюсь политикой и не хочу этого делать, у меня другая жизнь — связанная с церковью, а политика не мое дело. Я староста храма, слежу за тем, чтобы тут был порядок. А еще у нас тут есть богадельня для стариков и старушек — русских эмигрантов, которых мы содержим, потому что у них больше никого нет.

– У вас есть какая-то помощь от наших бизнесменов, посольства или самой РПЦ?

– Нет, мы все делаем сами. Помощи ниоткуда нет. По уставу Московского патриархата каждый храм должен обеспечивать себя сам.

– Тяжело ли нести другую веру в мусульманской стране?

– Нет, иранцы очень уважают и любят христиан, поэтому у нас никаких сложностей нет. Нас уважает и население, и власти. Иранцы говорят, что верят русским христианам даже больше, чем мусульманам.

– Как получилось, что в Тегеране нет своего настоятеля?

– Действительно, сегодня настоятель Александр служит сразу в двух странах Ближнего Востока — Иране и Объединенных Арабских Эмиратах, где прихожан больше, чем у нас. Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас появился свой батюшка, и мы надеемся, что это вскоре изменится.

Игроки или партнеры? Москва начинает масштабное сотрудничество с Тегераном

Россия заводит в Иран крупные государственные корпорации и регионы 9 апреля 2018